4.開発の危機に瀕した倭城

倭城は植民地時代に史跡指定されていたことに加え倭城の史跡指定は韓国独立後も継承されたが、現在は地方分権の基、各地域の行政機関に管理が移管された。(※)、多くが寒村に位置して都市化の波を受けにくかったことなどから、全般的に良好な状態で今日まで残されてきた。

比較的良好な状態で残されてきた倭城であったが、韓国の経済発展に伴い、2000年代に入ると各地で大規模開発が盛んに行われるようになった。特に倭城の密集地域でもある鎮海湾沿岸では、釜山新港建設に伴う大規模な埋め立て工事や土取り工事などが実施されて、これにより周辺の風景も一変した。

訥次島に位置する加徳倭城では、本土から加徳島を経て巨済島と結ぶ巨加大橋が建設された。当初の設計案では、倭城の占地する場所が橋桁となって消滅する危機に瀕した。当城は史跡には指定されていなかったが、釜山市の文化財部局が保存の必要性を訴えたため、城跡を迂回して海上を高速道路が通る変則的な形状に変更された。

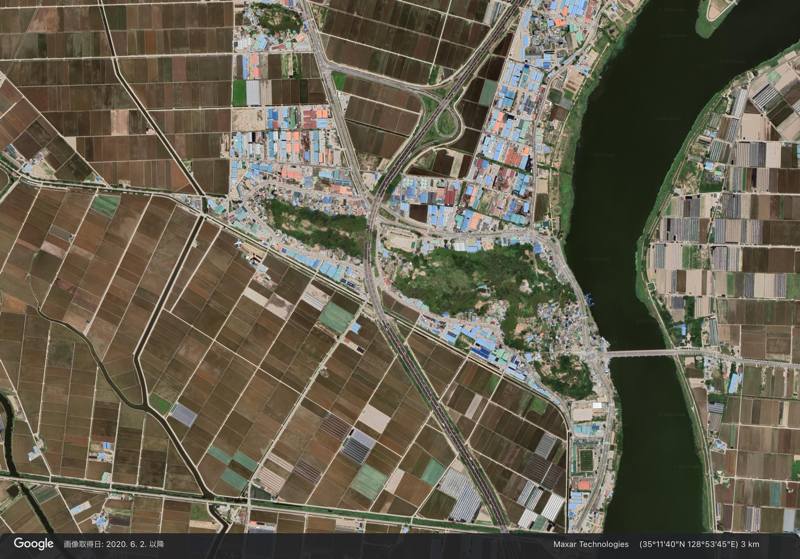

金海竹島倭城では、高速道路建設に伴い最短コースで通すべく、城跡の本体部分がある地点を貫通する計画が持ち上がったが、これも釜山市と協議の結果、遺構が少なさそうな尾根鞍部を通るよう設計変更された。グーグルマップなどの衛星写真で見ると、高速道路が丘を迂回するように通っているのはそのためである。ただし事前の発掘調査により、遺構が少ないと見られていた箇所からも、土造りの曲輪や柵列のほか、倭城時期以外の遺構なども出土した(李東柱2005「釜山竹島城と亀浦倭城支城部の性格」『韓国の倭城と大坂城』倭城・大坂城国際シンポジウム実行委員会)。

安骨浦倭城でも、釜山新港建設に伴う湾岸道路の建設が持ちあがったが、昌原市と協議の結果、丘の麓を貫通するトンネル工法に設計変更された。

順天倭城では、遠浅の光陽海を沖合まで埋め立てて、工業団地「全南テクノパーク」が建設された。それに伴い城跡の占地する丘が土取り工事の候補地に挙がったが、順天市との協議の結果、土取り工事は回避された。

コメント